“工人阶级的圣经”

“1867年问世的《资本论》是马克思主义最厚重、最丰富的著作”,是人类思想库中的瑰宝,是马克思主义理论光辉灿烂的科学巨著。这部被誉为“工人阶级的圣经”的经典著作从问世后,一直没有中译全本,经过七十一年后才由大夏大学(今华东师范大学)校友郭大力领衔翻译出版,为马克思主义在中华大地的传播,为马克思主义普遍真理与中国革命实践相结合,发挥了巨大的作用。毛主席曾经仔细地阅读过郭大力、王亚南的《资本论》中文全译本,并细致地做了圈注和笔记。

求学沪上

1905年,郭秀勍出生于江西省南康县,其父郭传科为清末秀才。后来,他把秀字去掉,把勍字拆开,“京”在古文中可以解释为“大”,于是他就改名为“郭大力”,之后一直沿用。(严考亮:《郭大力生平略述》,《江西社会科学》1981年第4期。这一说法还是有说服力的,郭大力读书期间,“新文化运动”提倡白话文,用更简单的语言和文字表情达意,在大学生中间尤其风行。郭大力作为上海大夏大学的先进青年,受这种风潮影响,改名为“郭秀劲”是可以理解的)1923年,18岁的郭大力从中学毕业,以优异成绩考入厦门大学化学系。

1924年,郭大力因参与学潮,随欧元怀、王毓祥、傅式说等教授和三百多师生来到上海,在新创立的大夏大学哲学系学习。初创的大夏大学办学条件十分艰苦。欧元怀回忆:“到上海是赤手空拳,一无凭借,后由各同学先缴五十元学费,租定前法租界贝谛鏖路美仁里(今成都南路132弄)二十四号一楼一底之民房为大夏筹备处……后来在小沙渡路(今西康路)租得三〇一号三楼三底之小洋房为教室,劳勃生路(今长寿路)致和里为宿舍,开始招生上课。”(欧元怀、李思廉:《新生指导会讲词(一):大夏大学校史》,《大夏周报》1948年第25卷第2期)王伯群后来也回忆道:“开创初始,赁屋而居,湫隘简陋,几无以蔽风雨,贷资而食,含辛茹苦,几无以继朝夕。举凡物资上应具之物,直可谓之一无所有。”(王伯群:《大夏大学五周纪念特刊·卷头语》(1929年6月),上海市档案馆藏,档案号:Y8-1-219)用民房作筹备处,租房子当教室和宿舍,条件是艰苦的,郭大力却乐在其中,对学习从未松懈。郭大力遗孀余信芳也回忆道:“当时大夏大学没有校舍,就在曹家渡搭了一座小小的棚房,充当临时校舍。”这些棚房住着大量底层产业工人,郭大力与这些工人朝夕相处,切身实在地感受到底层人民生活的艰辛。

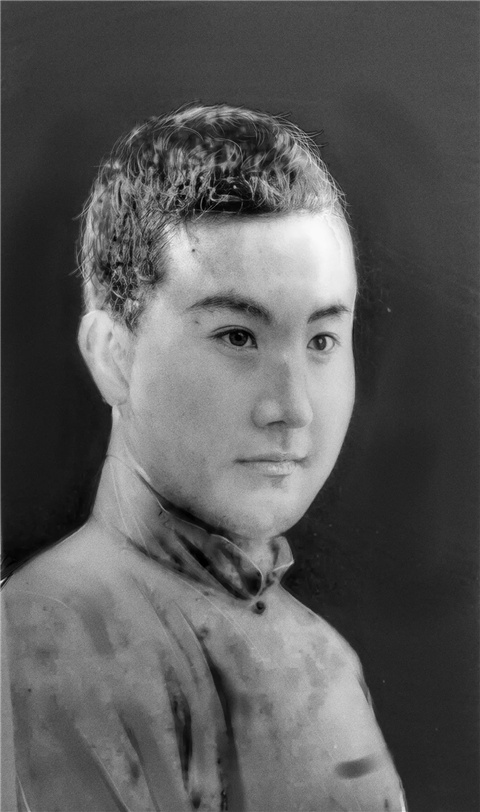

青年郭大力

大夏大学以“自强不息”为校训,首任校长马君武提出了“三苦”精神。1924年,校长第一次对全体学生与教职员讲话时提出了“三苦精神”,教授要苦教:要以教育为重,认真教学,不计较待遇之多寡;职员要苦干:要以校务为重,切实办理,不能因经费缺少即敷衍了事;同学要苦读:要以学问为重,认真求学,不能有缺课等情事之发生。马君武、欧元怀等进步思想和“三苦”精神对郭大力影响很深。后来,大夏大学在王伯群和其他社会贤达的支持下,选择中山北路靠近苏州河地方建设新校区,办学条件大为改善,一时群贤毕至,执沪上私立大学之牛耳,被誉为“东方的哥伦比亚大学”,这是后话。

大夏大学有着光荣的革命传统。早在1924年10月,大夏大学就成立了学生党团支部,这是中国高校最早的党团组织之一。大夏大学后来曾这样介绍这位优秀校友:“郭大力在校时叫‘郭秀劲’,毕业后曾于附中教过一个时期书,现在却以‘郭大力’三个字闻名。二十年来,他专从事经济译著及教书的工作,生活书店出版的《资本论》三厚册,就是他与王亚南氏合译的……那种‘锲而不舍’的精神,将来的成就,正未可限量。”(《校友消息》,《大夏周报》1947年第24卷第5期)郭大力这种“锲而不舍”的精神在读书期间就已养成,大夏大学的苦学精神深深影响着他。上海是中国共产党的诞生地,大夏大学又有着光荣而先进的革命传统,在这种氛围的熏陶下,学习哲学的郭大力开始涉猎马克思主义思想,并由此决心深入研究马克思主义经济学理论。

在大夏大学期间,郭大力在书店偶然看到马克思《资本论》英译本,浏览后十分喜爱,当即买下认真研读。他被《资本论》博大精深的内容所吸引,深深地感受到中国非常需要这部剖析资本主义的经典著作(刘大明:《把火种“盗”到中国的人们——<资本论>早期的翻译出版和全译本首次在中国出版纪实〔中篇〕》,《新文化史料》1998年第2期)。不料这竟成了后来他终生翻译传播《资本论》及政治经济学著作的契机,这是他始料未及的。他后来回忆到,读书期间受后来推崇辩证唯物主义并著有《新唯物论》的李石岑先生影响,“当时思想上震动很大,就下定决心翻译资本论”(熊德基:《忆郭大力同志》,《江西社会科学》1983年第1期)。经过大学几年对马克思主义的学习和研究,郭大力深感要改变中国的面貌,非常需要马克思主义的指导。大学期间,他的英文水平已经达到了相当高的程度,并自修德文,为其后来翻译《资本论》创造了条件。

初译《资本论》

1927年4月和7月,蒋介石和汪精卫先后发动反革命政变,成立不久的中国共产党与革命事业遭受了很大破坏。出于革命需要,郭大力决心翻译、传播马克思的《资本论》。他回忆说:“我译这部书,并不是因为我已经很理解它,也不是因为我已经有了翻译的能力。1928年,国民党全面背叛了革命,红色政权已在江西建立。当时,我只觉得一点:有革命的需要!”(郭宝璘:《为翻译马克思经典着作竭尽心力——郭大力传略》,《经济日报》主编:《中国当代经济学家传略(一)》,沈阳:辽宁人民出版社,1986年,第316页)为了给中国革命出力,他开始翻译马克思的《资本论》。

1927年夏,郭大力毕业后在上海中学教英语,半年后解聘。1928年1月,郭大力带着教书积攒下来的一点钱来到杭州,租住在大佛寺的一间小屋。在大佛寺的油灯下,郭大力一边阅读马克思著作,一边开始翻译《资本论》第一卷。正是在这里,郭大力遇见了王亚南,后来成了他的终生好友与事业合作伙伴。王亚南从武昌中华大学教育系毕业后投笔从戎,加入北伐军。大革命失败后,他因对“国民革命”感到失望,于是只身来到杭州,想暂时靠写小说谋生。两人年纪相仿,又都受过高等教育,一见如故,深入交流后更感到彼此意气相投。王亚南读了郭大力的《资本论》译稿后很感兴趣。于是郭大力邀请王亚南合作翻译《资本论》。

郭大力故居内院

“初生牛犊不怕虎”,郭大力和王亚南当年就译完《资本论》第一卷。郭大力后来回忆起来却“感到心悸”,一个是在寺庙中翻译一部辩证唯物主义和历史唯物主义的经典著作,实在是“一个滑稽的对照”。另一点是作为一个年仅23岁刚毕业的大学生,竟然敢翻译一部如此精深博大的著作。此前,侯外庐(建国后曾任中国社科院历史研究所所长)和王思华曾翻译出版过第一卷,但那也是花费四年之久才完成的。郭大力和王亚南仅费一年就翻译完第一卷,不得不说有一种强烈的革命激情感召和催促着他。((德)卡尔·马克思:《资本论(上)》,郭大力、王亚南译,北京:北京联合出版公司,2014年,第1001-1002页)

郭大力译完第一卷后也不敢接着翻译了,因为他学的是哲学,而《资本论》牵涉很多经济学知识,尤其是古典经济学,且德文也不够好,又缺乏翻译基础,遇到很多困难。郭大力后来回忆说:“在那时,我对于这个‘大理论’——即《资本论》所从以出发的古典经济学,且也为这个大理论的主要批判对象——古典经济学,还是连初步的认识也没有。”(郭大力:《<资本论>译者跋》,罗新璋、陈应年编:《翻译论集》,北京:商务印书馆,2009年,第512-515页)为了对读者负责,对《资本论》这部伟大著作负责,他和王亚南决定先暂缓翻译余下两卷,先翻译一些古典经济学名著,打牢基础。

于是,译完第一卷后,两人就同去上海。在上海,两人与神州国光社等出版单位达成出版合作,开始合作翻译古典经济学名著,后来出版包括亚当·斯密的《国富论》、大卫·李嘉图的《经济学及赋税之原理》和马尔萨斯的《人口论》等书。翻译完这些著作后,郭大力对于《资本论》中的古典经济学有了更加深刻的认识,翻译功底也更加深厚,为他之后翻译《资本论》提供了条件。(白晓宁、阮李全:《郭大力对马克思主义在中国传播贡献摭谈》,《兰台世界》2014年第34期)

期间,郭大力一边在上海大夏中学等学校兼课,一边自修德文。关于郭大力在上海兼课的学校,现有文章说法不一。郭大力女儿郭宝璘在《学习时报》写的回忆文章并没有点明是某个具体的学校。(郭宝璘、王希和:《全文翻译<资本论>的准备》,《学习时报》2005年4月25日)白晓宁认为郭大力兼课的工作是经过同学介绍的,在大夏中学教伦理学,也就是郭大力就读的大夏大学新建立的附中。这一说法的可能性很大,郭大力家乡在江西赣州南康,距离上海很远,在上海能依靠的关系主要是老师和同学,所以经同学介绍在大夏中学兼课在情理上很有说服力。

郭大力教授英文的学校是哪一所学校呢?有的说在上海光华中学(廖信春:《江西人郭大力:<资本论>中文首译》,《党史文苑》2005年第7期),有的说在上海光夏中学(赖荣福、朱心佺:《郭大力传略》,中国人民政治协商会议南康县委员会文史资料工作委员会主编:《南康文史资料(第1辑)》,1987年,第7页),还有的说在上海光复中学(周红兵:《<资本论>的翻译者郭大力》,中国人民政治协商会议江西省委员会文史资料研究委员会:《江西文史资料(第45辑)》,1992年,第61页)。光华中学是沪上名校光华大学的附属中学,后来与大夏大学附属中学合并,成为华东师范大学附属中学(今华东师范大学第一附属中学)。上海光夏中学创办于1932年,在当时也颇有名气。(马学新等主编:《上海文化源流辞典》,上海:上海社会科学院出版社,1992年,第258页)合作创办大夏大学的王伯群也曾为这所中学写过三周年的纪念文章。(王伯群:《光夏中学三周年纪念》,汤涛编:《王伯群文集》,上海:上海书店,2018年,第232-233页)至于光复中学,查上海当时没有这所中学。目前所看到的材料可以推想,郭大力在上海期间就职教书的学校不止一所,一个是在大夏中学教伦理学,一个是在光华中学或光夏中学教英语。

教书期间,他与余信芳结缘,两人互生好感。之后,余信芳考入上海暨南大学教育系,郭也随之在暨南大学附近的真如火车站租房暂住。后来两人结婚生子,家庭负担日重,郭大力也曾在暨南大学代课,这一经历为其与读书生活出版社结缘埋下伏笔。(赖荣福、朱心佺:《郭大力传略》,中国人民政治协商会议南康县委员会文史资料工作委员会主编:《南康文史资料(第1辑)》,1987年,第7页)

首译《资本论》全本

郭大力与王亚南在杭州相遇不久就分散了,王亚南先留学日本,后回国,又再次留学欧洲,直到1935年年底王亚南才回到上海。不久两人在上海相逢,郭大力告诉王亚南此前在杭州翻译的《资本论》译稿毁于“一·二八事变”的战火中,不甚惋惜。于是两人决定再次合作从头翻译《资本论》,此次翻译根据的是苏联马克思恩格斯研究院校正过的最新德文版。

翻译完毕,可是出版就难了。约1936年,郭大力曾带着部分译稿去敲各家出版社的门,包括商务印书馆和中华书局,但都被婉拒了。当时,上海杂志公司的张静庐倒是有意出版《资本论》,郭大力也与他交谈过。但张静庐与时任国民党中宣部部长邵力子谈及此事时,却被泼了冷水,邵力子说:“我本人没有意见,但看你送审是否能够通过,这我就无法保证了。”(刘大明:《把火种“盗”到中国的人们——<资本论>早期的翻译出版和全译本首次在中国出版纪实(上篇〕》,《新文化史料》1998年第1期)几度碰壁让郭大力很是苦闷。

在上海的法租界由中国共产党上海地下组织创办的读书生活出版社中,黄洛峰正和艾思奇、郑易里制定了一个长远的出版计划,计划第一条就是出版《资本论》全译本。可是这样一部艰深的大部头专业著作,德文原版1867至1894年间陆续出版后,中文译本至今只出版过第一卷,找谁翻译是他们面临的首要难题,他们也犯了愁。

巧合的是,艾思奇有个亲戚在上海暨南大学念书,而他的一个邻居就是郭大力,艾思奇这个亲戚隐约知道上面的情况,于是促成了双方的会面,事情一下子发生了转机。为了提供更好的工作条件,上海读书生活出版社和郭大力签订《资本论》中文全译本出版合同,出版社每月提供郭大力40元津贴,并协助翻译完成后的出版工作。这让郭大力非常高兴,解决了生活上的后顾之忧,他开始全身心地投入《资本论》的翻译工作,翻译进展非常快。(白晓宁、阮李全:《郭大力对马克思主义在中国传播贡献摭谈》,《兰台世界》2014年第34期)

1937年7月,“七七事变”爆发,中国抗日战争全面开始,上海也随即弥漫硝烟,轰炸声不绝于耳,街道满目疮痍。郭大力不得不将已经完成的《资本论》部分译稿先交给读书生活出版社,举家返回江西老家。出版社也派专人护送郭大力一家返赣,每月的生活费也照寄不误。郭大力顺利抵达南康后,立即开始了后续的翻译工作。此时王亚南也离开了上海。两人虽然分散,但依然继续《资本论》的译稿工作。(白晓宁、阮李全:《郭大力对马克思主义在中国传播贡献摭谈》,《兰台世界》2014年第34期)

南康当时尚未遭到日寇入侵,但工作环境远不如上海。郭大力家的房子是黄土石英垒成的土屋,窗户很小,不够通风,冬天冷、夏天热,蚊虫特别多。屋内光线暗,地处偏僻又没有电灯,看书译书都是难题。尽管环境艰苦,但郭大力很享受这份安宁,他可以更加专注地翻译《资本论》。他每天译稿看书超过十二小时,几乎每天都要翻译上万字。间隔一段时间,他就用挂号信将译好的稿子寄往上海读书生活出版社,他在和时间竞赛,分秒必争。《资本论》第二卷和第三卷的大部分就是在这种条件下完成的。

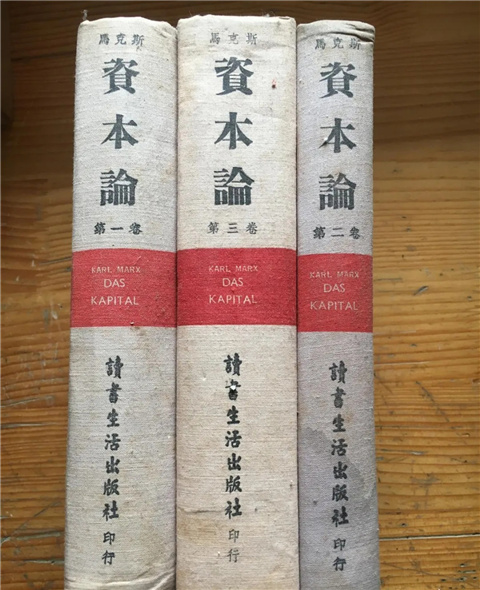

《资本论》第一、二、三卷1938年初版精装本书封

1938年初,郭大力接到出版社的电报,出版社希望他能速去上海,协助《资本论》的排印出版等事宜。郭大力面临艰难的抉择,一方面他很希望尽快出版《资本论》,完成多年的宏愿。但另一方面,当时上海大部分地方已经被日军控制,而且从江西南部到上海路途遥远,还要经过交战区,一路常有日军空袭和土匪抢劫,很不安全。郭大力的家人都劝他不要去,可尽管如此,为了让中国人民今早看到这部伟大著作,他还是毅然踏上艰险征途,绕道香港,两周后抵达上海,下榻于斜桥弄(今吴江路)仅两间小屋的读书生活岀版社留守办事处。(白晓宁、阮李全:《郭大力对马克思主义在中国传播贡献摭谈》,《兰台世界》2014年第34期)

郭大力故居

此时的上海已基本被日军控制,并对租界虎视眈眈。位于法租界的读书生活出版社的工作处于秘密状态,虽然时刻担心日军进占租界,也从未松懈工作。1938年3月出版了斯诺的《西行漫记》,即《红星照耀中国》;《鲁迅全集》20卷也正在紧锣密鼓地排印,于当年6月出版。

郭大力刚抵达上海就和出版社达成共识,尽一切努力尽快出版《资本论》。于是刚安顿下来,郭大力就投入紧张的工作中。他一面抓紧译完《资本论》第三卷,一面重新仔细校订全书译文,同时还要设计封面装帧,审校排印出来的清样。困了,他就靠在桌子上闭一闭眼睛,有时甚至通宵达旦。郭大力工作的房间很简陋,只有一张桌子、一把椅子和一张行军床。饮食条件也不好,经常靠啃干粮充饥。正是在这样的环境中,经过几个月的高强度工作,郭大力终于完成翻译工作。

《资本论》中译本三卷的翻译由郭大力、王亚南倾力完成,郭大力的贡献尤为突出。郭大力在1938年出版的《资本论》译者跋中说明了他们的分工:“就第一卷说,序跋以及由第一篇至第四篇是我译的;第五篇至第一卷终,是亚南译的。就第二卷说,序和第一篇,是亚南译的,第二篇第三篇是我译的。但到第三卷,因为亚南担任更重要的工作的缘故,他只能译极小的部分了(第六篇第三十七章至四十章)。其余的部分就都归到我肩上来了。我为使译名统一,笔调近于一致起见,曾对全稿负起责任。”((德)卡尔·马克思:《资本论(上)》,郭大力、王亚南译,北京:北京联合出版公司,2014年,第1001-1002页)后来有人大致估计,出版的三卷《资本论》共98章,180多万字,其中第一卷前2/3由郭大力译,后1/3由王亚南译;第二卷前3/4由郭译,后1/4由王译;第三卷,几乎都由郭大力翻译完成。(刘大明:《把火种“盗”到中国的人们——<资本论>早期的翻译出版和全译本首次在中国出版纪实(中篇)》,《新文化史料》1998年第2期)连王亚南也经常谦虚地说,他是郭大力翻译《资本论》的助手。(林其泉:《王亚南》,中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室编:《中华民国史人物传》(第六卷),北京:中华书局,2011年,第3767页)这也是《资本论》出版时郭大力的名字在王亚南之前的原因。这个名字排序还闹出过笑话,当时很多读者都不知道两位译者的样貌,以至于有人认为郭大力“该是一位鬓发蓬松的长者,至少应该是比王亚南先生年老些”。(秦墨:《翻译“资本论”的王亚南与郭大力》,《人物杂志》1947年第2卷第10期)实际上,郭大力生于1905年,王亚南生于1901年,郭大力甚至比王亚南还年轻四岁。

这部《资本论》所依据的版本是苏联马克思恩格斯研究院校正过的最新德文版。郭大力在《资本论》译者跋中说明过:“我们根据的版本,是马恩研究院校正过的德文本。我们所加的若干附注,大都是根据这个版本实行的。……此外,我们还参照了两种英文译本和两种日文译本,不过当中只有一种英译本和一种日译本是完全的。”

在读书生活出版社的支持下,经过最后的审稿、校订、排版、印制,《资本论》中译本第一卷终于在1938年8月31日出版发行。1938年9月15日、9月30日,《资本论》第二卷、第三卷也紧接着出版了。经郭大力提议,书面设计和装帧尽量和德文原版保持一致,用细纹米色布作封面,居中套印三厘米宽、突出“资本论”三字的红带,庄严美观。(余信芬、郭宝璘:《把毕生精力都献给〈资本论〉在中国传播事业的郭大力》,孙连成、林圃主编:《中国当代著名经济学家(二)》,成都:四川人民出版社,1978年,第224页)

他还写道:“最后我们应当感谢的是郑易里先生,他不仅是这译本的出版的促成者和实行者,且曾细密为这个译本担任校正的工作。黄洛峰、艾思奇、章汉夫诸先生,也都有很大的帮助。”

在这些先生的帮助下,这部《资本论》首印3000册,后又多次重印,前后一共发行三万多部。加上翻译精良难得,深受读者喜爱,在国内得到比较广泛的传播。从此,这部人类文化史上的鸿篇巨制以全貌展现于中国人民面前。回眸这部马克思最重要经典著作首个中译全本在沪上问世的过程,不禁令人心潮澎湃。

《资本论》全译本从上海运往内地的过程也是一波三折。《资本论》的预约广告刊出后,反响热烈,当时在上海的宋庆龄预订了一套,汉口的冯玉祥和邵力子等也各自预订了一套。为满足内地读者的需求,读书生活出版社马上向内地发出2000套,整整6000册分装在20个大木箱中。由于当时武汉战事紧张,日军侵扰严重,这2000套《资本论》经由海路,绕道香港,预想经广州转送至桂林和重庆大后方。可是未曾想到,10月中旬日军突袭广州,这20个大木箱尚未抵达广州就沉入海底。尽管原本经费紧张的出版社遭此厄运,痛心万分,但他们将《资本论》运到内地的决心丝毫没有动摇,一面重印2000套,一面将上海剩下的1000套分批通过海防(越南)转送至桂林和重庆。其中一批在海防又不幸被法国殖民当局扣押,经黄洛峰托人疏通关系后才放行。(刘大明:《把火种“盗”到中国的人们——<资本论>早期的翻译出版和全译本首次在中国出版纪实(下篇)》,《新文化史料》1998年第3期)国民党当局也查禁《资本论》,有几千部在从上海运到重庆时被扣留。(林其泉:《王亚南》,中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室编:《中华民国史人物传》(第六卷),北京:中华书局,2011年,第3767页)经过多方转运,才有部分运送到大后方和解放区。总而言之,此次《资本论》三卷中文译本的出版对推动马克思主义在中国的传播,对无产阶级革命运动都产生了深远的影响。(余信芬、郭宝璘:《郭大力和<资本论>》,《新华文摘》1983年第3期)

1938年秋,完成《资本论》出版工作后郭大力应聘于赣县中学高中部任英文教师。他绕道广东北部返回南康,在大庾岭不幸遭遇匪徒。郭大力临危不惧,与匪徒斗智斗勇,最后不仅让自己成功脱身,在他的劝导下,这支匪队甚至走上抗日的正途。事后,郭大力将这则传奇故事刊登于国立赣县中学校刊第189和190期的专稿栏目上,并写信告知给当时的一些朋友,这封信札至今收藏在广东省档案馆中。

郭大力脱险后更加专注于他的事业。他一面翻译《资本论通讯集》,一面又将已出版的《资本论》逐字逐句对照原文,一一订正错译、误排的文字。郭大力整整花了一年时间完成修订工作,更正了1700多处错误,并按页行顺序编成一份长达33页的勘误表,于1940年5月寄给读书生活出版社。出版社将这个勘误表随同《资本论》发行,受到读者的热烈欢迎。

1940年春,郭大力开始翻译《剩余价值学说史》,于1943年译完。这部书被马克思拟列为《资本论》的历史部分,前三卷《资本论》为理论部分,因此《剩余价值学说史》常被称作《资本论》第四卷。此时赣南也不安宁,时常遭到日军空袭,郭大力任教的赣县中学也迁到离赣州市区40公里的山区小镇王母渡。郭大力一家也随校迁往,但郭大力任教的高中部在镇上,妻子余信芳任教的初中部却在距离小镇5公里的横溪。由于交通不便,郭大力每周六徒步前往横溪接妻子,星期一再送妻子回学校,足见伉俪情深。

1940年下半年,郭大力应聘到广东文理学院教经济学。1941年,发生“皖南事变”,国民党掀起反共高潮,郭大力只教了一个学期的书就不得不再次回到乡下老家,一直待到1947年。这段时间郭大力并未任教,甚至多次回绝蒋经国的盛情邀请,(熊德基:《忆郭大力同志》,《江西社会科学》1983年第1期)他甘于清贫,更加专注于钻研马恩著作。1945年初,日军发动粤北赣南战役,试图作最后的反扑,郭大力一家不得不四处颠沛流离。为避免译稿再次发生1932年被焚毁的厄运,他总是将译稿随身携带,贴身保护。后来怕带在身上也不够安全,于是将译稿藏在坛子里,埋在菜园里和树底下,直到解放前夕才最终出版。

1947年,郭大力受王亚南邀请,来到厦门大学教经济学。两位因《资本论》结缘的译者一直保持着难得的友谊。当时有人说:“早晨只要你起得早,也到厦大的海滨去漫步,一定可以看到王郭二先生在边走边谈,几乎天天如此。”(秦墨:《翻译“资本论”的王亚南与郭大力》,《人物杂志》1947年第2卷第10期)1949年春,两位合作伙伴又一起被中国共产党邀请到刚刚解放的北平,开始了在新环境下研究和传播马克思主义的事业。

为传播马克思主义奋斗终身

1950年6月,郭大力任中央马列主义学院政治经济学研究室主任,讲授《资本论》与“帝国主义论”。1953年至1954年,郭大力第一次对《资本论》译文修订后重新出版。1955年郭大力入选中国科学院哲学社会科首批学部委员,继续为传播共产主义而奋斗。

1957年10月11日,郭大力加入中国共产党。入党后数年,郭大力对《资本论》译文进行第二次修改,1963年《资本论》译本二次修订本第一卷出版,第二卷、第三卷又相继于1964年、1968年出版。20世纪60年代,苏联出版了《剩余价值学术史》(即《资本论》第四卷)的新编德文本。此时,郭大力在“文革”中虽遭批斗致病,仍对原出版的《剩余价值学说史》中文译本进行重新校译。郭大力终生节俭,甘于艰苦朴素生活,却两次将节省下来的工资与稿费共七万元,上缴组织作为党费,这在20世纪六七十年代是很大一笔钱。1976年4月9日,他心脏病发作逝世于北京,终年七十一岁。

郭大力、王亚南的《资本论》中译全本影响了几代人。由于战事紧张,中间几经曲折,《资本论》在上海出版两年后才流入延安。毛主席在1942年之前看过这部《资本论》。在1942年2月题为《反对党八股》的讲演中,毛主席说:“或许有人要说:《资本论》不是很长的么,那又怎么办呢?这是好办的,看下去就是了。”(中共中央文献编辑委员会编:《毛泽东选集(第三卷)》,北京:人民出版社,1991年,第835页)毛主席看过的这部《资本论》至今保存在中南海毛泽东故居,毛主席在扉页上写下三条批注:“1938”“1867”和“在71年之后中国才出版”。前一个日期是在上海首次出版的日期,后一个日期是在欧洲首次出版的日期,这两个日期凝聚着毛主席对于出版这部共产主义经典著作的殷切盼望。毛主席非常重视这部经典,对《资本论》第一卷第1至12章大部分内容(包括部分注释)用铅笔进行了圈画和标注,并且阅读过程中纠正了译本中的错字,将漏字一个一个添加上去,还改正了译本中不妥当的标点符号。

毛主席还经常在他的文章中引用《资本论》,如《改造我们的学习》引用了《资本论》第一卷第二版跋中的内容:“应当从客观存在着的实际事物出发,从其中引出规律,作为指导我们行动的向导。为此目的,就要像马克思所说的详细地占有材料,加以科学的分析和综合的研究。”毛主席专门为这个引文加上注释,注释中提到“参见马克思《资本论》第一卷第二版跋”,这部《资本论》正是郭大力、王亚南所翻译的。(中共中央文献编辑委员会编:《毛泽东选集(第三卷)》,北京:人民出版社,1991年,第799页)1958年3月成都会议期间,毛主席特意将《资本论》第三卷中论述商品交换的一段话摘录并印发党内阅读,并为其拟了“从生产出发,还是从交换和分配出发?”的标题。(中央文献研究室编:《建国以来毛泽东文稿(第七册)》,北京:中央文献出版社,1992年,第168页)

郭大力把自己的一生,同在中国传播马克思主义的事业结合在一起,为了把这部伟大巨著完整、正确地翻译成中文,奋斗了整整48个春秋。他辛勤笔耕,从来没有假期,在这个艰巨而光荣的工作中,寄托着自己的全部理想,全部乐趣。在翻译和校对译稿的过程中,有时遇到不易解决的疑难词句,他从不轻率从事,总是反复推敲。他曾不止一次说过,翻译马克思的著作不光是词语要译对,更重要的是要体现其精神。为了做到这一点,他常常食不甘味,寝不安眠,直到找出满意的处理方法才欣然下笔。看到他常常这样过分地认真,王亚南曾开玩笑地呼他为“郭傻子”。对此,他毫不介意,甚至还以“傻子”自居。郭大力毕生致力于《资本论》与政治经济学的翻译与教学,为在中国传播马克思主义做出了巨大的贡献。他曾对朋友说:“只打算终生翻译马恩的著作,尽我力之所及,能干多少就干多少。”(熊德基:《忆郭大力同志》,《江西社会科学》1983年第1期)终其一生,他既是一位精益求精的翻译家,又是一位杰出的马克思主义政治经济学理论家与教育家。为纪念郭大力,在江西省赣州市南康区三江乡斜角村还保留着郭大力故居。今年,郭大力故居还获授南康区区级爱国主义教育基地。

郭大力领衔首译出版的《资本论》所揭示的基本原理和规律,至今依然是我们认识资本主义及其在当代发展的基本遵循。《资本论》中剖析资本主义的唯物辩证法,是中国共产党的理论基础,是中国共产党人的世界观与方法论,是推进新时代中国特色社会主义建设的重要理论资源。郭大力在翻译《资本论》过程中展现的坚定信念、艰苦奋斗的革命精神和锲而不舍、精益求精的治学态度,是中国共产党人的精神谱系中的一抹亮色,是当代青年学生宝贵的精神财富。

作者:斯阳、余维鑫

来源:《档案春秋》2021年6月刊